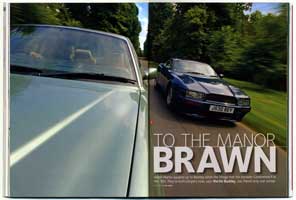

TO THE MANOR BRAWN

P172〜P175 「Classic & Sports car」 Sep 2008

『たくましさの域へ』

90年代、ヴィラージュが怪物コンチネンタルRと遭遇した時から、アストン・マーティンはベントレーに対して闘いを挑んできた。今もなお両者は駆け引きをしているが、マーティン・バックリーいわく、勝者となったのは片方だけである。

(写真・トニー・ベイカー)

1990年代を通して、アストン・マーティンとベントレーという2台巨人は、快楽主義的スーパークーペを世に送り出し、同じ富裕顧客層をめぐってしのぎを削っていた。彼らは、ハンドビルドの英国産恐竜を生む最後のメーカーで、彼らのクルマから電装系と途方もなく強烈なパワーアシストを剥ぎとってしまえば、その技術は1950〜60年代に根ざしたものだった。両者ともにフラグシップカーの長期生産を堪能し、ファーストオーナーたちから莫大な金額を搾り取っていた。

アストンのフラグシップカーのほうが価格では下回るが、数は希少だった。その主な理由は、エントリーモデルのDB7の客とメーカー内で喰い合ってしまうことにあった。ベントレーは、2002年に生産が終了する当時まで価格は20万ポンドだったが、その販売数は1,548台にのぼった。なお、この頃にはスピンオフモデルの売上台数が伸びていたが、この数字には勘定されていない。

世の中の進化がすすむにつれて、両者のクルマも、より速く、より複雑になっている。それは、量産型の上級クーペが設定したスタンダードレベルに合わせようと、彼らが必死になった成果である。しかし、ここにお見せする彼らのモデルは、どちらかというと素のままの状態だ。それは現代においては、ヘビーウェイト級クラシックカーであり、かつてよりずっと数多くの人々の手が届くようになったクルマなのだ。それはいうものの、彼らのクルマを走らせるには、金銭的にかなりの余裕が必要だ。たとえば、23ガロンあるベントレーのガソリンタンクを満杯にしただけで、125ポンドはかかるし、それでも走れる距離はたった300マイルである。

1990年代を通して、アストン・マーティンとベントレーという2台巨人は、快楽主義的スーパークーペを世に送り出し、同じ富裕顧客層をめぐってしのぎを削っていた。彼らは、ハンドビルドの英国産恐竜を生む最後のメーカーで、彼らのクルマから電装系と途方もなく強烈なパワーアシストを剥ぎとってしまえば、その技術は1950〜60年代に根ざしたものだった。両者ともにフラグシップカーの長期生産を堪能し、ファーストオーナーたちから莫大な金額を搾り取っていた。

アストンのフラグシップカーのほうが価格では下回るが、数は希少だった。その主な理由は、エントリーモデルのDB7の客とメーカー内で喰い合ってしまうことにあった。ベントレーは、2002年に生産が終了する当時まで価格は20万ポンドだったが、その販売数は1,548台にのぼった。なお、この頃にはスピンオフモデルの売上台数が伸びていたが、この数字には勘定されていない。

世の中の進化がすすむにつれて、両者のクルマも、より速く、より複雑になっている。それは、量産型の上級クーペが設定したスタンダードレベルに合わせようと、彼らが必死になった成果である。しかし、ここにお見せする彼らのモデルは、どちらかというと素のままの状態だ。それは現代においては、ヘビーウェイト級クラシックカーであり、かつてよりずっと数多くの人々の手が届くようになったクルマなのだ。それはいうものの、彼らのクルマを走らせるには、金銭的にかなりの余裕が必要だ。たとえば、23ガロンあるベントレーのガソリンタンクを満杯にしただけで、125ポンドはかかるし、それでも走れる距離はたった300マイルである。

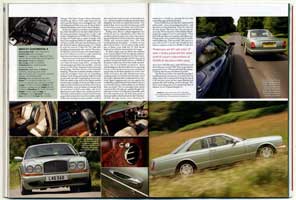

両者のフラグシップカーは、生産終了後には異なる運命をたどることになった。市場がベントレーのノイズを奨励するようになる一方で、アストンの評価は停滞気味である。アストンのブランド性は野蛮なスタイリングが特徴だが、こうしたスタイルが流行遅れとなってしまったことも理由のうちの1つだ。だがそれに加えて、ヴィラージュが受けてきた評価のせいでもあるといえる。「ラニーミード・モーター・カンパニー」のマーティン・ブリュワーは、この素晴らしく歴史的な「われわれの」1991モデルについて、これを販売してきた者として当然のことだが、とても率直に話してくれた。「私たちは1995年から2002年まで販売していました」とブリューワー。「その間にこのモデルの不可解な古臭い部分にも慣れていったのです。あのモデルのローンチは、生産準備が整うよりもずっと前に行われてしまいました。しかし、人が言うほど悪いクルマではありません。それにあの値段だけの価値があった……あのDBSだって今やもっと価値がありますよ」。 両者のフラグシップカーは、生産終了後には異なる運命をたどることになった。市場がベントレーのノイズを奨励するようになる一方で、アストンの評価は停滞気味である。アストンのブランド性は野蛮なスタイリングが特徴だが、こうしたスタイルが流行遅れとなってしまったことも理由のうちの1つだ。だがそれに加えて、ヴィラージュが受けてきた評価のせいでもあるといえる。「ラニーミード・モーター・カンパニー」のマーティン・ブリュワーは、この素晴らしく歴史的な「われわれの」1991モデルについて、これを販売してきた者として当然のことだが、とても率直に話してくれた。「私たちは1995年から2002年まで販売していました」とブリューワー。「その間にこのモデルの不可解な古臭い部分にも慣れていったのです。あのモデルのローンチは、生産準備が整うよりもずっと前に行われてしまいました。しかし、人が言うほど悪いクルマではありません。それにあの値段だけの価値があった……あのDBSだって今やもっと価値がありますよ」。

アストンスペシャリスト「デズモンド・J・スメイル」のサービスマネジャーを勤める、クリスチャン・ルイスは、さらに素直にありのままを語ってくれた。「あのモデルはアストンを救ったし、アストンを愛する人々がいたのですが……しかし、どちらも少しないがしろにされていたのです。私たちは壊れたエキゾースト・マニフォールドを数多く見てきました。フードの故障や腐食も良く目にしました。エンジンベイの中ではECUがヘッドライトの下にあり、水が入って苦労しました。後期モデルでは、シートの下に移動しましたが。基礎部分は丈夫ですが、EFIシステムの出来栄えはお粗末ですね。トリップコンピューターは、走行距離に関するデータを保存しているのですが、一度壊れてしまうと修理できる人間は1人しかいません。しかし、もしもこの国の端から端まで走るのにアストンが欲しいという人がいて、そして実際に走り終えてもそれに気づかないくらいだったとしたら、そんなクルマはヴィラージュをおいて他にありません」。

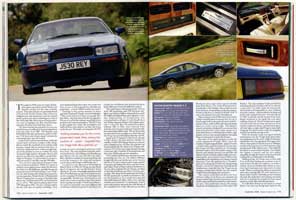

ヴィラージュは、1988年、盛大に催されたバーミンガム・モーターショーでローンチを飾った。それはフォード傘下となる直前のことであり、また、20年ぶりに登場したアストン・マーティンの新モデルだった。まるでニューロマンティックグループのような名が冠せられてはいるが、世を去り逝かんとするV8が部分的にベースとなっていた。だが、主な内容としては、見てすぐわかるような持越し部分はほとんどない。アストンは、たっぷりと2年も時間を費やして、もっと生産しやすく(生産数が増加するように)、もっと滑らかに走り、そして無鉛ガソリンに対応したクルマを作らねばならなかったというわけだ。それだけでなく、海外での販売にも適応可能なクルマである必要があった。そうすれば、異なる地域のために異なるバージョンを生産する手間が省けるからだ。

手で叩き出したアルミニウムボディには、アウディ200のヘッドライト、VWシロッコのテイルライトを搭載。シャシーのプラットフォームはより軽量となり、ラゴンダのバルクヘッドを追加している。新型ウェーバー製インジェクションを備えた、クラシックなクワッドカム5.3LV8エンジンのために、コネチカット州の「キャラウェイ・エンジニアリング」が32バルブヘッドを設計する契約を交わした。制動系を見ると、フロントに採用された径13インチのベンチレーティッドディスクはオーストラリア製で、初期モデルでは、ABSを搭載していなかった。リアのブレーキディスクは、ヒート・ジェネレーティングシステムを持つディファレンシャルギアの外へと、大きく突き出していた。ド・ディオン製チューブも、車重を削る改造されたが、それでも結局のところ、ヴィラージュは、老輩V8に比べて62ポンドしか軽くならなかった。

アストンはローンチの時点で54台分の注文を取ったが、最初の1台をデリバリーしたのは、それからさらに15ヶ月後のことだった。ヴィラージュをベースにしたクルマは1050台生産されたが、この名は95年には姿を消すこととなる。スタンダードカーが、シンプルにV8となったのである。92年にはソフトトップのヴォランテが、1年後にはツインスーパーチャージャーを搭載したヴァンテージが登場した。これに加えて、特別な顧客の注文に応えて、シューティングブレイクスタイルのボディであったり4ドア仕様であったりと、奇妙なモデルも生産されていた。 アストンはローンチの時点で54台分の注文を取ったが、最初の1台をデリバリーしたのは、それからさらに15ヶ月後のことだった。ヴィラージュをベースにしたクルマは1050台生産されたが、この名は95年には姿を消すこととなる。スタンダードカーが、シンプルにV8となったのである。92年にはソフトトップのヴォランテが、1年後にはツインスーパーチャージャーを搭載したヴァンテージが登場した。これに加えて、特別な顧客の注文に応えて、シューティングブレイクスタイルのボディであったり4ドア仕様であったりと、奇妙なモデルも生産されていた。

一方、コンチネンタルRも、何台かの興味深いワンオフモデルのベースとなった。ブルネイのスルタンは、91年のジュネーブでローンチが行われると、そこで即座に1台購入したうえで、さらに特注仕様車を大量に注文した。その中には4ドア仕様車も、シューティングブレイクスタイルもあったのだが、そのどれをとって見ても、オリジナルの2ドア仕様、つまりジョン・ヘファーナンとケン・グリーンレイのパートナーシップが生み出したヴィラージュほど、見栄えのするものはなかった。この素晴らしいフォルムの源泉となったのは、85年のジュネーブショーに出展したフルサイズのモックアップ「プロジェクト90」だった。だが、実際に完成したクルマは、これよりぐっと洗練され、均整の取れたモデルとなっていた。そのウェストラインは低く、滑らかに絞られ、ヘッドライトにはトレードマークの「7」の文字が打たれていて、60年代にS3が世を去って以来見たこともないような、バランスの良さと存在感が備わっていた。しかも、ベントレーにとっては、長い年月を経て初めて、ロールスロイスとは別のアイデンティテイを手に入れることができたモデルでもあった。

ターボRは、大変な人気を博した。ベントレーならではのこのクーペは、彼らの復活を示し、投資するに値するものと見なされた。年間の予定生産台数70台のこのクルマは、16万ポンド以上もしたので、それは妥当な価格なのかと議論の的ともなった。それでも、これは紛れもなく美しいクルマだったのである。

ヘファーナンとグリーンレイがデザインしたヴィラージュが、まだ新車だった当時、多くの人々が、実に見事だと評価した。だが、私に言わせてもらえば、このモデルは現在でもなお老け込んでなどいない。凡庸な合金の上に背を伸ばして座り、贅沢にガラスをはめた温室のような風情でかがみこみ、幅広くウェッジシェイプをきかせている。ボディの仕上げはスムースかつ艶やかで、パネルは正確に組まれ、ドアもきちんと閉まる(閉めると小さくコツンと音を立てる)。だが、ディテイルはそれほど興味を引かない。ブラックドアフレームや醜く平凡なミラーのほかにも、オーバーサイズのテイルパイプが、バンパー下の品のないボックスから突き出ている。

しかし、だからといって、内装でも悲惨なことが起きているのかと身構える必要はない。

|